三丰云免费服务器,在练气功过程中有一种叫廦谷的是怎么回事?

辟谷作为中华文明流传下来的一种养生术,一直有许多经典古籍记载辟谷养生的玄妙,有一种说法是辟谷之术可以让人十年不吃饭,照样好好活着。而 练过气功的人都知道“辟谷食气”,辟谷就是不吃东西,食气就是练功,大意是练功的时候能达到一种自动停止吃喝的状况。

辟谷又称却谷、断谷、绝谷、休粮、绝粒,它的意思就是不吃五谷杂粮。道教认为,人们吃五谷杂粮,要在肠中积结成粪,产生秽气,这样会阻碍成仙的道路。辟谷术起于先秦,大约于行气术同时。集秦汉前礼仪论著的《大戴礼记·易本命》说:“食肉者勇敢而悍,食谷者智慧而巧,食气者神明而寿,不食者不死而神。”是为辟谷术最早的理论根据。《人间》中载有实例,如记录春秋时鲁国人单豹避世居深山,喝溪水,“不衣丝麻,不食五谷,行年七十,犹有童子之颜色。”是为史籍所载最早之辟谷实践者。

司马迁所著《史记》也有类似记载,《史记·留侯世家》记述留侯张良禀体多病,采用导引、辟谷等术疗疾并习练轻身之功。以及张良在迁都关中后,“道引不食谷,杜门不出岁余。”学习辟谷,道引轻身。《旧唐书》中记载一个叫王远知的人,修习吐纳导引之术,并服食灵芝和白术,活到百岁之上,且头发乌黑,步履轻盈。苏东坡曾在《辟谷说》中记述道:一人堕入洞中不能出,效龟息,遂不复饥,身强力壮。后,卒还家,不食。还曾在杂记中记载食阳光止饿。

据传张三丰67岁曾进行三年辟谷,三年后终创太极。“张三丰,辽东懿州(今辽宁彰武) 人, 名全一, 一名君宝, 三丰其号也。以其不饰边幅, 又号张邋遢。欣而伟, 龟形鹤背, 大耳圆目, 须髯如戟。寒暑惟一衲一蓑, 所啖升斗辄尽, 或数日一食,或数月不食。书经目不忘, 游处无恒, 或云能一日千里……。”

辟谷不同于人追求节食和断食,因为辟谷对于身体无害,而节食则会使身体虚脱,辟谷宗师将辟谷分为服气辟谷和服药辟谷。服气辟谷即以服气与辟谷相配合,并以服气为基础,渴时唯饮清水或每日减食一口,至三年后,便会自然断谷。服药辟谷即服用药物来代替谷食,药方甚多,有取高营养而消化慢的豆、枣、胡麻、栗子、茯苓、黄精、天门冬、人参、蜂蜜等作为配料,制成丸膏,于断谷后口服一二丸药,以代谷食。

现代医学中曾对辟谷产生了浓厚的兴趣,一般医学机构是这么认为的:

1.人体的衰老和疾病,主要在于大肠里的粪便堆积和发酵,产生有害物质,使人体慢性中毒,而随着辟谷日程增加,体内白血球数量超过正常的一倍和数倍,从而达到吞噬病原菌,治愈疑难杂症。

2.通过定期和不定期的辟谷,可使细胞处于“缺食夺气”的状态,使得人体内外气相通,加速细胞与外界物质能量的交换,而且可以更易放松入静,降低体温,减缓人体脉搏跳动的次数,从而延缓衰老,达到健康长寿的效果。

辟谷状态下对人的身体虽没有损害,练功者没有饥饿感,且他们的睡觉时间大大减短,但他们的精力旺盛许多,很多人都生理指标比之前还要好得多。但辟谷之术在医学上至今还是一个谜,究竟他们靠什么生存,还是需要在未来继续探索。

和式太极十大要领?

1,虚灵顶劲 顶劲者,头容正直,神贯于顶也。不可用力,用力则项强,气血 不能流通,须有虚灵自然之意。非有虚灵顶劲,则精神不能提起也。

2 含胸拔背 含胸者,胸略内涵,使气沉于丹田也。胸忌挺出,挺出则气拥胸 际,上重下轻,脚跟易于浮起。拔背者,气贴于背也,能含胸则自能拔背, 能拔背则能力由脊发,所向无敌也。

3 松腰 腰为一身之主宰,能松腰然后两足有力,下盘稳固;虚实变化皆由腰 转动,故曰:“命意源头在腰际”,由不得力必于腰腿求之也。

4 分虚实 太极拳术以分虚实为第一义,如全身皆坐在右腿,则右腿为实,左 腿为虚;全身皆坐在左腿,则左腿为实,右腿为虚。虚实能分,而后转动 轻灵,毫不费力;如不能分,则迈步重滞,自立不稳,而易为人所牵动。

5 沉肩坠肘 沉肩者,肩松开下垂也。若不能松垂,两肩端起,则气亦随之而 上,全身皆不得力矣。坠肘者,肘往下松垂之意,肘若悬起,则肩不能沉, 放人不远,近于外家之断劲矣。

6 用意不用力 太极拳论云:此全是用意不用力。练太极拳全身松开,不便有 分毫之拙劲,以留滞于筋骨血脉之间以自缚束,然后能轻灵变化,圆转自 如。或疑不用力何以能长力?盖人身之有经络,如地之有沟壑,沟壑不塞 而本行,经络不闭则气通。如浑身僵劲满经络,气血停滞,转动不灵,牵 一发而全身动矣。若不用力而用意,意之所至,气即至焉,如是气血流注, 日日贯输,周流全身,无时停滞。久久练习,则得真正内劲,即太极拳论 中所云:“极柔软,然后极坚刚”也。太极拳功夫纯熟之人,臂膊如绵裹 铁,分量极沉;练外家拳者,用力则显有力,不用力时,则甚轻浮,可见 其力乃外劲浮面之劲也。不用意而用力,最易引动,不足尚也。

7 上下相随 上下相随者,即太极拳论中所云:其根在脚,发于腿,主宰于腰, 形于手指,由脚而腿而腰,总须完整一气也。手动、腰动、足动,眼神亦 随之动,如是方可谓之上币相随。有一不动,即散乱也。

8 内外相合 太极拳所练在神,故云:“神为主帅,身为驱使”。精神能提得 起,自然举动轻灵。架子不外虚实开合;所谓开者,不但手足开,心意亦 与之俱开,所谓合者,不但手足合,心意亦与之俱合,能内外合为一气, 则浑然无间矣。

9 相连不断 外家拳术,其劲乃后天之拙劲,故有起有止,有线有断,旧力巳 尽,新力未生,此时最易为人所乘。太极拳用意不用力,自始至终,绵绵 不断,周而复始,循环无穷。原论所谓“如长江大河,滔滔不绝”,又日 “运劲如抽丝”,皆言其贯串一气也。

10 动中求静 外家拳术,以跳掷为能,用尽气力,故练习之后,无不喘气者。 太极拳以静御动,虽动犹静,故练架子愈慢愈好。使则呼吸深长,气沉丹 田,自无血脉愤张之弊。学者细心休会,庶可得其意焉。

如何增强传统优秀文化易经国学等的文化自信?

首先要正视一个问题,在理性昌明和自然科学发达的当今社会,单凭传统文化是无法振兴中华的,那些宣称国学博大精深,无所无包,无所不有的都只是在说空话,那都是盲目自信的表现。当今社会哪一个敢说,我只抱定国学而不用去学习现代数学和自然科学的知识去理解自然和社会?

国学如何去学,如何发展,首先要使的国学的知识体系能够让我们自己和世界理解它,这就要求我们的国学知识体系必须建立在可以被理性理解的概念和原理的基础上。比如,古希腊的哲学是可以被世界上众多民族的学者学习、了解、掌握的,理解了它们才有可能被消化吸收,运用和发展的。这样才可能成为世界知识的共有财富,多的人多了,发展的机会才更大。

反观我们的国学,争来争去几千年都没有统一的见解,自己都无法完面理解的内容,如何乞望别人比你理解的更为深刻。国学的具体内容是什么还没有搞清楚,何谈继承和发展。没有理解的东西如何被学习被发展。所以,研究国学的第一步就是要以理性的原则重新诠释它,使它们建立在可以被理解的概念和原理的基础上。

完成了这一步再谈被学习被发展的可能。但我们也不能满足于此,我们还要在此基础上发展和建立新的哲学和自然科学的知识体系,否则的话,中国文化难以在世界文化之林立是。你的自然知识不比自然科学提供的见解更深刻,知识更丰富我们何必要学你呢?你讲的那些伦理或治世的法则不比别人搞得更有效,别人为什么要效法你?

没有独立的思想,不能为人类知识贡献独立的知识体系,传统文化复兴的说法就是没有意义的一个提法。费尽气力去搞,别人那边还飞速发展着,能有什么结果,落后的事实便永远都不能改变。所以,国学复兴是个大课题,一定要坚持理性的原则才有机会和可能,这绝不是崇洋媚外,而是吸收别人的长处弥补自己的短处。谋求发展的机遇,盲目尊大是永远都不会有出路的。

河南陈家沟河北永年湖北武当?

这个问题问得好,希望不是为了门户之见而引起的争战。

太极,是中国传统的哲学理论,是说的在宇宙成型之后逐渐变化的一种状态。太极图表示就很一目了然,黑中有白,白中有黑,两个半圆,仍在互推。那么根据这个理论,套在了拳术上,便要讲兼顾,讲统一,这也是太极拳的最大优点。

那么说到这里,太极拳这个名字究竟是从哪儿来的呢?民国宫白羽的小说《神丐》夸大了杨露禅学拳的经历,既而学太极者趋之若鹜,直到全盘商业化的今天,又将他搬上了荧屏,与民国传奇不同的是,编剧在塑造人物上更加接了地气,成了个近似妖怪的人。我倒慨叹杨家后人倒也能沉得住气。

太极拳名气的日益增长,也为地方上商业开发所重视,目前的五大派都是源自陈氏那倒是不争的事实。但是我在研究中也发现一个问题,陈家到底是什么拳?永年城的老人包括不练太极拳的都知道,杨露禅因为在河南怀庆府温县人开的太和堂药铺的机缘去河南学的拳,包括太和堂后人也说,是绵拳。还有,距离永年不远的广平县也有个卢氏太极拳,我不禁产生疑问,太极拳难道是个万能胶?单凡和内家拳粘上边的都叫太极拳?

永年城内的武禹襄和杨露禅是同时代人,武禹襄,名叫河清,禹襄是字。武禹襄兄弟三人,除了武禹襄是贡生,长兄和三弟均为进士,一个任职刑部四川职方司员外郎,一个任职河南舞阳县知县。武禹襄虽是文人,但酷爱武艺,和南关的杨露禅比确实有阶级差异,况且杨露禅本是广平府(广平府治所在永年县城即今天的广府镇的广府城)南面闫门寨村人,搬到府南关住年头也不是很长。两个方面来说,武禹襄是本地望族,且是高级知识分子,杨露禅是农村人新搬到市区附近住,而且是个打工仔。

说这些,并不是在贬低谁,就算是李嘉诚,当年也有穷困潦倒的时候。

武禹襄听说了杨露禅学得神功,与之交流,并产生了去陈家沟的念头,据说是拜的陈长兴,用他自己话说是在河南舞阳县的一个盐店里面发现了这本署名王宗岳的《太极拳论》,此后武氏方以太极拳行世。综合以上的因素,我觉得,陈、杨两家均非是所谓的太极。

武是贡生,文化水平自然不低,太极拳论和他自己写的十三势行功心解,深入浅出的阐述了太极拳的理论原理。和杨、陈等口口相传多了一些理论成分在里面,包括武的传人,武的外甥广平府西街的李亦畬也在沿着这条路走,为后世研究保留了不少资料。

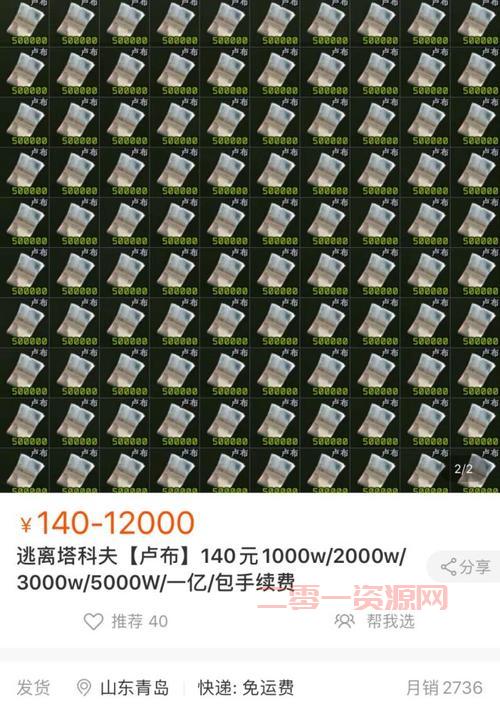

综上所述,我以为武禹襄以太极之名,行太极之功,这点是没有错的,只不过在研究过程中吸收了陈氏、杨氏的很多精髓。武氏太极拳讲求起承开合也是暗含一种哲学理念,所以说太极应该是自武禹襄始,这点应该是值得我们去重视的。至于卢氏太极拳,我觉得是假借太极之名或者就是这个名并但没有太极拳理论在指导。

随着科技发展,人在诸多求外,而不在求内。谈什么也离不开商业化,包括练拳也想能一蹴而就,甚至我是正宗,进而开山立派。太极拳是我国传统文化中的瑰宝,我希望还是有几个能静心来,去求内去认真学习的,放下门户之见,抛开功利之心。

武式太极拳虽然名声没有陈、杨叫的响,甚至还保留着原来的样子没有修饰,这点恰恰是最好的。然而自武式第四代姚继祖老先生过世后就没有压得住阵的了,可以说分崩离析。永年之外有郝为真传的,和其弟子改进的,永年城内有李氏后人为争正宗而谁也不认同,说到底应该学学姚继祖老先生那样的境界,安贫乐道,不慕名利,研究理论,因材施教。

上述纯属一孔之见,若有冒犯或错讹,敬请原谅。

那明朝中期王宗岳的太极拳论是怎么总结出来的呢?

王宗岳是元代人,是南方人。

按照唐豪、陈家沟的考证方式------太极拳人物王宗岳应为元朝人,恰与元末明初的张三丰可以有所关系。

清朝乾隆时期成书的《江南通志》卷一百六十九《人物志•隐逸二》云: “元•王宗岳,字良佐,临淮人。厌俗学,隐居,讲求性道,人称“养高先生”。

有人对乾隆抄本的《王宗岳太极拳论》语法用词分析,认为是明代以前创作的,这能和王宗岳年代对应上(具体分析见《《太极拳讲义》与《乾隆抄本》之迷/魏坤梁》)。《太极拳讲义》所载《乾隆抄本》的内容包括:七首“古歌诀”、一首“十三势行功心解”、“十三势”的陈述词、一首“二十字诀”,这些歌诀都还有注解。这些古歌诀,存在着大量特殊的明末清初已经几乎绝迹的互文、分承等古代语法修辞,如“顺项贯顶”应从互文理解为“顺贯项、顺贯顶”,“动分静合”应从互文理解为“动静分合”.。所以,歌诀应为明代之前的太极拳作品。王宗岳是元朝安徽临淮人。

安徽与太极拳很有缘。

传有太极功“小九天”的韩拱月,是安徽人;传至宋代程珌,也是安徽人。 “小九天”。有十五式:七星八步、开天门、什锦背、提手、卧虎跳涧、单鞭、射雁、穿梭、白鹤升空、大裆锤、小裆锤、叶里花、猴顶雪、揽雀尾、八方掌。

“后天法”,唐朝胡镜子传于安州人宋仲殊,也是安徽人。“后天法”以棚,捋,挤,按,采,捌,肘,靠为主,与太极十三式功用相同。

元末明初的张三丰,曾去安徽。《金陵锁事》有“三丰自画一像,在临淮候家”。

并且,与太极拳理论有类似之处的《拳经》传人---张横秋,也是安徽人。且,史料记述“玄机和尚是南少林僧人”。南少林有柔拳;“江南大侠”甘凤池的花拳也像太极拳;在明朝嘉靖年间,南方就有“绵章短打”。

这种武术环境下,方可滋生出《王宗岳太极拳论》。

依照“先师张三丰王宗岳传留”的题字,可推测出传承方式------

洪武初年,王宗岳(约1346年出生)由山西移民安徽临淮。王宗岳在安徽遇见了张三丰,向其求教,得“太极十三丹功”及“八门五步十三势桩”等内外丹功法。

之后,王宗岳让“太极丹功拳技”在民间生根发芽。在明朝的时候,秀才可以是“打手”。而武当拳法“不用猛力,文人弱士,皆可学习”,于是,就有了太极丹功拳技的进一步发展。

明朝是拥护读书人的。可以说只要不是犯任何违法乱纪的事,读书人打人地方官是不会管的。所以,有的有钱人家聘请的看家护院“打手”,最高级的就是秀才。不过秀才很少去伤害别人,只有在面对强弱势力的时候,秀才才会动起手来。在1436年之后,王宗岳的亲友,曾拜访武当山,将功法及心得(太极拳论)传抄给了对他照顾有加的道人。在武当山的《王宗岳太极拳论》抄本,后来传到了顾殿一道长,就有了张祖意合太极拳、卢氏太极拳。约1480年,王宗从武当道观学到了道家拳技,之后传给了陈州同等人。陈州同回到浙江传艺。

1559年,戚继光在浙江义乌招募成立了“戚家军”。之后,戚家拳进入南方民间,进入南方道家,进入陈州同、张松溪的武术体系。

有人说“陈王廷参加过戚家军”。但,陈王廷的推测出生日期在1600~1680年之间,且戚家军是浙江义乌兵。

戚家拳,一定是南方人士先学到,松溪派就有“南兵拳”。

经云游道人传至山西王林桢,王林桢传蒋发;蒋发传至陈长兴、陈清平。

赵堡的传承,没有文化人给做笔记;

陈沟有个不知谁汇编的通背拳谱,陈长兴指导陈耕耘,改编成了“陈长兴一路二路拳”,后称为“陈式太极拳一路二路老架”。

由于后来的太极拳招式,均借鉴了无极通背缠拳(与蒋发传授有关,有类似的招式),所以就有了个“洪洞通背拳就是太极拳”的错误论调。

其实,“太极拳”正式始于杨露禅、武禹襄。这两位在赵堡陈沟的拳法的基础上,融合多方学来的拳理,依照《王宗岳太极拳论》,改双重为单重,创编出了“太极拳”。